Essay

アメリカのシェーンベルク ~ 創作、交友、教育

谷口昭弘 Akihiro TANIGUCHI(音楽学・音楽評論)

はじめに

アルノルト・シェーンベルク(1874~1951)といえば「12音技法などによる難しい音楽」のイメージが強いかもしれない。確かに彼は、漠然と考えられてきた音楽の「美しさ」に再考を迫る革新的な音楽を発表してきた。しかし、シェーンベルクにはアメリカでの長い音楽歴があり、その活動はシンプルに「現代音楽の旗手」だけでは捉えきれない側面がある。本稿では、そんなアメリカ時代のシェーンベルクについて書き記してみたい。

自筆の絵画とシェーンベルク

〔上2点は自画像、下1点のタイトルは『まなざし』〕

(1948年/カリフォルニア州ロサンゼルス)

(Photographer: Richard Fish, Los Angeles)

アメリカ時代の創作

シェーンベルクがニューヨークに着いたのは1933年10月31日、そして彼がロサンゼルスで亡くなったのは1951年7月13日である。すなわち59歳からの17年半が彼のアメリカ時代である。創作活動の区分からは、ロマン派の音楽語法を継承し拡張した第1期(1899~1907)、自由な無調による表現主義の第2期(1908~20)、12音音楽を完成させた第3期(1921~33)となる。

これらの時代がいずれも10年前後であるのに比べ、第4期のアメリカ時代は長い。しかもアメリカ時代の作品には、12音技法を前面に出していないものや、「芸術のための芸術」とは相容れない政治的な主張を含む作品もあった。例えばフランス革命後のナポレオンを非難する歌詞にヒトラーへの怒りを込めた《ナポレオンへのオード》op.41(1942)、より直裁にホロコーストを題材とした《ワルシャワの生き残り》op.46(1947)がある。さらに「調性に回帰した」、あるいは調性音楽を「拡張」した作風の作品もあった。

「調性回帰」と言われた作品の中には、アメリカに来て最初に発表した、弦楽合奏のための《古い様式による組曲》(1934)がある。これは学生オーケストラのために書かれた教育的作品であるとし、シェーンベルクは作品番号を付けていない。しかし冒頭からとても聴きやすい作品(全5曲)だ。はきはきとしたリズムで始まる序曲は、スル・ポンティチェロ(弓の擦弦する位置を駒の近くにすること/独特の音がする)の音色を添えつつも純朴でさっぱりとしている。中間部にはフーガも交えエネルギッシュに展開する。初期作品にもつながる濃密なアダージョ(第2曲)に続いて、第3曲はモダンな和声を使った爽快なメヌエット(ここまで調号はすべてト長調)。第4曲は小粋なヴィオラ・ソロを配したガヴォットで、第5曲は思わず体が揺れるジーグである。新しい時代に対応して変革を牽引したシェーンベルクが、アメリカではそんな「音楽史の呪縛」から解き放たれたような、「実はこんな音楽も書いてみたかった」と思わせる佳作である。

1943年8月に完成した《主題と変奏》op.43aは吹奏楽のためのオリジナル作品である。19世紀から20世紀にかけて、大学を中心に、音楽性を追求した吹奏楽運動が米国内に起こり、吹奏楽人口も増えた。シェーンベルクもアメリカにおける吹奏楽の可能性を察知し、その地位向上と芸術的水準を高める米国の熱意に触れた。そして楽譜出版社シャーマーのカール・エンゲル(1883~1944)社長とフェリックス・グライスレ(1894~1982)の委嘱により、当初は高校のバンドを見据えた教育的作品として書き始めたのが《主題と変奏》である。シェーンベルクは様々なレベルのバンドの技術力に関する質問をグライスレに投げかけた。しかし実際に作曲にかかると、作品に必要な演奏技術がアマチュア・レベルをはるかに超えてしまったことが分かり、初演は高校の吹奏楽団ではなく、プロの吹奏楽団(ゴールドマン・バンド)によって行われた。シェーンベルクは1944年、指揮者フリッツ・ライナー(1888~1963)に対し、この作品は「頼まれ仕事」であり「12音で作曲されていない」から「主要作品ではない」と説明したものの、作品そのものは「技術的な傑作」であり「独創的」だという自信も持っていた。古典的なフレーズ、随所に見られる対位法の粋、深い情念を感じさせる和声など、無駄のない濃密な展開を堪能できる傑作だろう。

さらに室内交響曲第2番op.38(1939)は同第1番op.9(1906)にも見られた4度を積み重ねた和音を使いつつ、音楽史の新旧を統合する作品である。オルガンのための《レチタティーヴォによる変奏曲》op.40(1941)は、室内交響曲第2番と合わせて「新調性様式」の作品とみなされている。革新性がないともいえないが、19世紀の作曲家、フランツ・リスト(1811~86)のオルガン作品の延長線上にある作風にも感じられるだろう。

これらの時代がいずれも10年前後であるのに比べ、第4期のアメリカ時代は長い。しかもアメリカ時代の作品には、12音技法を前面に出していないものや、「芸術のための芸術」とは相容れない政治的な主張を含む作品もあった。例えばフランス革命後のナポレオンを非難する歌詞にヒトラーへの怒りを込めた《ナポレオンへのオード》op.41(1942)、より直裁にホロコーストを題材とした《ワルシャワの生き残り》op.46(1947)がある。さらに「調性に回帰した」、あるいは調性音楽を「拡張」した作風の作品もあった。

「調性回帰」と言われた作品の中には、アメリカに来て最初に発表した、弦楽合奏のための《古い様式による組曲》(1934)がある。これは学生オーケストラのために書かれた教育的作品であるとし、シェーンベルクは作品番号を付けていない。しかし冒頭からとても聴きやすい作品(全5曲)だ。はきはきとしたリズムで始まる序曲は、スル・ポンティチェロ(弓の擦弦する位置を駒の近くにすること/独特の音がする)の音色を添えつつも純朴でさっぱりとしている。中間部にはフーガも交えエネルギッシュに展開する。初期作品にもつながる濃密なアダージョ(第2曲)に続いて、第3曲はモダンな和声を使った爽快なメヌエット(ここまで調号はすべてト長調)。第4曲は小粋なヴィオラ・ソロを配したガヴォットで、第5曲は思わず体が揺れるジーグである。新しい時代に対応して変革を牽引したシェーンベルクが、アメリカではそんな「音楽史の呪縛」から解き放たれたような、「実はこんな音楽も書いてみたかった」と思わせる佳作である。

1943年8月に完成した《主題と変奏》op.43aは吹奏楽のためのオリジナル作品である。19世紀から20世紀にかけて、大学を中心に、音楽性を追求した吹奏楽運動が米国内に起こり、吹奏楽人口も増えた。シェーンベルクもアメリカにおける吹奏楽の可能性を察知し、その地位向上と芸術的水準を高める米国の熱意に触れた。そして楽譜出版社シャーマーのカール・エンゲル(1883~1944)社長とフェリックス・グライスレ(1894~1982)の委嘱により、当初は高校のバンドを見据えた教育的作品として書き始めたのが《主題と変奏》である。シェーンベルクは様々なレベルのバンドの技術力に関する質問をグライスレに投げかけた。しかし実際に作曲にかかると、作品に必要な演奏技術がアマチュア・レベルをはるかに超えてしまったことが分かり、初演は高校の吹奏楽団ではなく、プロの吹奏楽団(ゴールドマン・バンド)によって行われた。シェーンベルクは1944年、指揮者フリッツ・ライナー(1888~1963)に対し、この作品は「頼まれ仕事」であり「12音で作曲されていない」から「主要作品ではない」と説明したものの、作品そのものは「技術的な傑作」であり「独創的」だという自信も持っていた。古典的なフレーズ、随所に見られる対位法の粋、深い情念を感じさせる和声など、無駄のない濃密な展開を堪能できる傑作だろう。

さらに室内交響曲第2番op.38(1939)は同第1番op.9(1906)にも見られた4度を積み重ねた和音を使いつつ、音楽史の新旧を統合する作品である。オルガンのための《レチタティーヴォによる変奏曲》op.40(1941)は、室内交響曲第2番と合わせて「新調性様式」の作品とみなされている。革新性がないともいえないが、19世紀の作曲家、フランツ・リスト(1811~86)のオルガン作品の延長線上にある作風にも感じられるだろう。

左からチャールズ・チャップリン、ゲルトルート・シェーンベルク、アルノルト・シェーンベルク、デイヴィッド・ラクシン

(1935年/カリフォルニア州ロサンゼルス)

(Photographer: Max Munn Autrey, Los Angeles)

ジョン・ケージ

さて、シェーンベルクのアメリカ時代ということになると、教育者としての彼の功績に触れるべきであろう。シェーンベルクは1933年、マルキン音楽院の講師としてボストンとニューヨークで教えたが、翌年喘息が悪化し、ロサンゼルスに移住する。仕事のオファーもないままの移住ではあったが、1934年秋から小規模なクラス、1935年の春には個人による指導、夏には南カリフォルニア大学で6週間のサマーコースを始めた。

そんな彼のもとにやってきたアメリカ人作曲家の中には、後にアメリカ実験音楽を先導するジョン・ケージ(1912~92)もいた。現代音楽に強い関心を持っていたケージは「調性の束縛」からの解放を成し遂げたシェーンベルクに期待を抱いていた。彼はまず自宅で行われていた音楽分析のクラスに入り、シェーンベルクの弦楽四重奏曲第3番op.30(1927)を学んだ。

ケージは優れた生徒として見られたようで、夕食やコンサートのためにシェーンベルクの自宅に招かれ、時には母親の車を借りて、シェーンベルクを大学や自宅に送ったり、リハーサルやコンサートに連れていったりもした。1935年春には自宅における対位法のプライベートなクラスに受け入れられたし(弟子は他に2人しかいなかったという)、シェーンベルクが南カリフォルニア大学で教え始めた1935年から36年の学期には「上級対位法」のクラスがあり、少数精鋭の4人の学生の中にケージもいた。ただシェーンベルクの教育内容は「12音技法」ではなく、もっと伝統的な作曲法であったため、ケージには期待外れの面もあっただろう。

ケージ以外の弟子の中では、オスカー・レヴァント(1906~72)がシェーンベルクのレッスンを受けたことが知られている。レヴァントは、現在はガーシュウィン作品のピアニストとして記憶されているハリウッドの作曲家で、1935年に門下となった。レッスン以外でも師シェーンベルクと親しく交わり、シェーンベルクはレヴァントを通じてジョージ・ガーシュウィンと親交を持ち、敬愛するチャールズ・チャップリン(1889~1977)と会うこともできた。

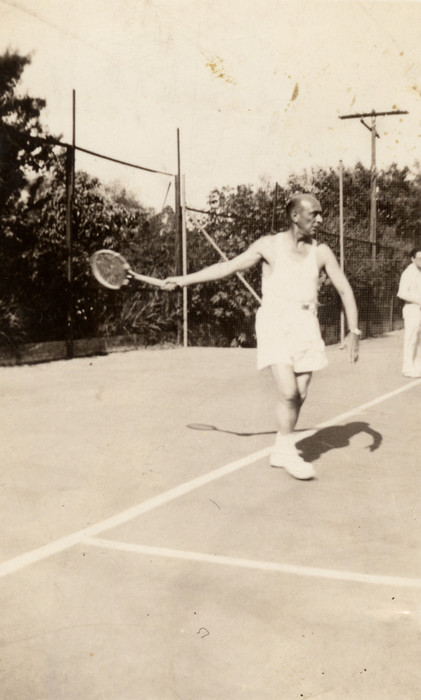

映画音楽の人材もシェーンベルクの門を叩いた。20世紀フォックス映画の音楽監督となるアルフレッド・ニューマン(1901~70/『慕情』『大空港』)、デイヴィッド・ラクシン(1912~2004/『ローラ殺人事件』)、レナード・ローゼンマン(1924~2008)もシェーンベルクに師事している。このうちニューマンは、ビバリーヒルズにあった自分のコートでシェーンベルクとテニスをし、シェーンベルク夫妻をパーティーに招き、演劇・映画界の名手と会わせた。シェーンベルクもニューマンの音楽活動に強い関心を抱き、野外コンサート場ハリウッド・ボウルにおけるニューマンのコンサートに出席した。ローゼンマンは12音技法による音楽をハリウッド映画で初めて導入し、不協和音を効果的に使った『エデンの東』『理由なき反抗』の音楽を担当した。

そんな彼のもとにやってきたアメリカ人作曲家の中には、後にアメリカ実験音楽を先導するジョン・ケージ(1912~92)もいた。現代音楽に強い関心を持っていたケージは「調性の束縛」からの解放を成し遂げたシェーンベルクに期待を抱いていた。彼はまず自宅で行われていた音楽分析のクラスに入り、シェーンベルクの弦楽四重奏曲第3番op.30(1927)を学んだ。

ケージは優れた生徒として見られたようで、夕食やコンサートのためにシェーンベルクの自宅に招かれ、時には母親の車を借りて、シェーンベルクを大学や自宅に送ったり、リハーサルやコンサートに連れていったりもした。1935年春には自宅における対位法のプライベートなクラスに受け入れられたし(弟子は他に2人しかいなかったという)、シェーンベルクが南カリフォルニア大学で教え始めた1935年から36年の学期には「上級対位法」のクラスがあり、少数精鋭の4人の学生の中にケージもいた。ただシェーンベルクの教育内容は「12音技法」ではなく、もっと伝統的な作曲法であったため、ケージには期待外れの面もあっただろう。

ケージ以外の弟子の中では、オスカー・レヴァント(1906~72)がシェーンベルクのレッスンを受けたことが知られている。レヴァントは、現在はガーシュウィン作品のピアニストとして記憶されているハリウッドの作曲家で、1935年に門下となった。レッスン以外でも師シェーンベルクと親しく交わり、シェーンベルクはレヴァントを通じてジョージ・ガーシュウィンと親交を持ち、敬愛するチャールズ・チャップリン(1889~1977)と会うこともできた。

映画音楽の人材もシェーンベルクの門を叩いた。20世紀フォックス映画の音楽監督となるアルフレッド・ニューマン(1901~70/『慕情』『大空港』)、デイヴィッド・ラクシン(1912~2004/『ローラ殺人事件』)、レナード・ローゼンマン(1924~2008)もシェーンベルクに師事している。このうちニューマンは、ビバリーヒルズにあった自分のコートでシェーンベルクとテニスをし、シェーンベルク夫妻をパーティーに招き、演劇・映画界の名手と会わせた。シェーンベルクもニューマンの音楽活動に強い関心を抱き、野外コンサート場ハリウッド・ボウルにおけるニューマンのコンサートに出席した。ローゼンマンは12音技法による音楽をハリウッド映画で初めて導入し、不協和音を効果的に使った『エデンの東』『理由なき反抗』の音楽を担当した。

テニス・コートのシェーンベルク

(1935年/カリフォルニア州ロサンゼルス)

ジョージ・ガーシュウィン

《ラプソディ・イン・ブルー》(1924)の発表以来クラシックの作曲家としても知られるようになったジョージ・ガーシュウィン(1898~1937)も、映画の仕事のため、1936年の夏にビバリーヒルズに移り住んだ。彼もシェーンベルクに師事したいと考えていたが、これは実現しなかった。そのかわりガーシュウィンのテニス・コートでシェーンベルクは毎週テニスをする仲になり、絵画という共通の関心を持つことになった。

シェーンベルクは作曲家としてのキャリアを歩み始めたころから、ガーシュウィンは1929年ころから絵を描き始めていたのである。やがて2人は互いの肖像画まで描くことになった。ガーシュウィンは写真家エドワード・ウェストン(1886~1958)にシェーンベルクの写真撮影を依頼し、そのうちの1枚をモデルに油彩肖像画に取り組んだ。1936年12月に完成したこの肖像画は、100点以上ある彼の油彩画の最後の作品となった。

シェーンベルクとガーシュウィンは互いの音楽活動に関心を持っていた。ガーシュウィンは1910年代からシェーンベルクの音楽に触れ、彼の作品の楽譜を何冊か所有し、1923年には《月に憑かれたピエロ》op.21(1912)のアメリカ初演を聴いている。ニューヨーク時代の作曲の師であるジョーゼフ・シリンガー(1895~1943)から12音技法を学んだこともあった。ロサンゼルスでは1937年のコリッシュ・カルテットによるシェーンベルクの弦楽四重奏曲全4曲の演奏会に出席し、深い感銘を受けた。

ガーシュウィンは、さまざまな形でシェーンベルクの音楽活動を支援した。ボストンのファイリーン百貨店のオーナーとともに、シェーンベルクを米国に招聘するための資金と、ボストンのマルキン音楽院の学生がシェーンベルクに師事できるようにするための奨学金基金に寄付をした。さらにガーシュウィンはシェーンベルクの弦楽四重奏曲の初録音のレコードを購入して彼の創作活動を支え、シェーンベルクに新作を委嘱する計画も立てていた(実現はしなかった)。

シェーンベルクにはジャズ・ミュージシャンとの交流もあり、1930~40年代にビッグバンドのリーダーとして活躍したアーティ・ショー(1910~2004)からギャラについてのアドバイスをもらったという。1942年にはデイヴ・ブルーベック(1920~2012)とも出会っていた。ブルーベックはシェーンベルクのレッスンを受けようと考えたが、シェーンベルクの教え方が気に入らず、実現はしなかった。一方のシェーンベルクはアメリカのジャズやポピュラー音楽にも関心を持ち、必要に応じてソングライターやアレンジャーの支援も行った。

シェーンベルクは作曲家としてのキャリアを歩み始めたころから、ガーシュウィンは1929年ころから絵を描き始めていたのである。やがて2人は互いの肖像画まで描くことになった。ガーシュウィンは写真家エドワード・ウェストン(1886~1958)にシェーンベルクの写真撮影を依頼し、そのうちの1枚をモデルに油彩肖像画に取り組んだ。1936年12月に完成したこの肖像画は、100点以上ある彼の油彩画の最後の作品となった。

シェーンベルクとガーシュウィンは互いの音楽活動に関心を持っていた。ガーシュウィンは1910年代からシェーンベルクの音楽に触れ、彼の作品の楽譜を何冊か所有し、1923年には《月に憑かれたピエロ》op.21(1912)のアメリカ初演を聴いている。ニューヨーク時代の作曲の師であるジョーゼフ・シリンガー(1895~1943)から12音技法を学んだこともあった。ロサンゼルスでは1937年のコリッシュ・カルテットによるシェーンベルクの弦楽四重奏曲全4曲の演奏会に出席し、深い感銘を受けた。

ガーシュウィンは、さまざまな形でシェーンベルクの音楽活動を支援した。ボストンのファイリーン百貨店のオーナーとともに、シェーンベルクを米国に招聘するための資金と、ボストンのマルキン音楽院の学生がシェーンベルクに師事できるようにするための奨学金基金に寄付をした。さらにガーシュウィンはシェーンベルクの弦楽四重奏曲の初録音のレコードを購入して彼の創作活動を支え、シェーンベルクに新作を委嘱する計画も立てていた(実現はしなかった)。

シェーンベルクにはジャズ・ミュージシャンとの交流もあり、1930~40年代にビッグバンドのリーダーとして活躍したアーティ・ショー(1910~2004)からギャラについてのアドバイスをもらったという。1942年にはデイヴ・ブルーベック(1920~2012)とも出会っていた。ブルーベックはシェーンベルクのレッスンを受けようと考えたが、シェーンベルクの教え方が気に入らず、実現はしなかった。一方のシェーンベルクはアメリカのジャズやポピュラー音楽にも関心を持ち、必要に応じてソングライターやアレンジャーの支援も行った。

シェーンベルクの肖像画を描くガーシュウィン

(1937年/カリフォルニア州ビバリーヒルズ)

(Photographer: Edward Jablonski)

進歩的な教育者として

音楽教師としてのシェーンベルクは、1935年に南カリフォルニア大学で教えた後、1936年、指揮者オットー・クレンペラー(1885~1973)の推薦もあり、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の教授に受け入れられた。UCLAからの定年延長の提案もあり、70歳を迎える1944年まで教鞭を執った。そんなアメリカでの教員生活を送る中で、シェーンベルクは音楽教育において革新的なアイディアを提唱していった。彼は機械的な課題練習に否定的で、創造的イマジネーションと芸術家としての誠実さを重要視した。

シェーンベルクは騒々しい大都会から離れた場所に教育機関を作ることを提唱し、初心者から上級者までを対象に、個人レッスンや小さなクラスからなる「アーノルド・ショーンバーグ作曲学校」(Arnold Schoenbergの英語発音/彼はアメリカに渡ってからöをoeに置き換えたSchoenberg表記を自ら用いた)をカリフォルニアに作ることを構想した。また1940年に書き残した教育論には「サウンドマンのための学校」があり、シェーンベルクは映画、ラジオ、レコード業界で働くサウンド・エンジニア、作曲家、編曲家、オーケストレーターのために音楽とスタジオ技術の学習を提供する必要性を説いた。このカリキュラムには科学の入門クラスが含まれ、個々の学生のニーズに合わせた専門分野の指導も含まれていた。

これらの提案は生前には実現しなかったが、シェーンベルクのアイディアはシカゴ大学をはじめ、現在は全米の多くの大学で行われている教育内容を先取りするものであった。

シェーンベルクはUCLA音楽学部に対する改革も構想しており、1936年には「才能ある作曲の学生に『最も高度な訓練』と博士号を授ける」作曲学校を構想(UCLAで博士号が授与されるようになったのはシェーンベルク定年後の1949年)。翌37年には文理学部(the College of Letters and Science)に、声楽・器楽専攻生を除く作曲・指揮・音楽学・音楽教育の学生を対象とした音楽学部を設立することを提案している。そして教授陣に対しては音楽への最大限の献身を求め、物質主義との均衡を図るための理想主義の実現を目指し、学生が一般市民の模範となって行動するように教育することを望んだ。同じ年には楽曲分析と作曲の授業のために図書館を建設するための資金を学長に要望し、クラシックの主要な作品が学習できるよう手軽な価格のポケット・スコアを発刊するよう出版社のシャーマー社に提案している。1940年には芸術と科学の相互融合を促進するための学際的な「芸術と美学のプロジェクト」を計画した。

シェーンベルクのこれらの提言はやはりいずれも実現していないが、リベラルアーツ型の音楽教育のあり方を彼が模索していたことが見て取れる。シェーンベルクはUCLAの文系・理系の同僚を招いて意見交換をし、技術・社会学・経済学の変化が芸術に与える影響について議論を交わし、心理学者・物理学者との交流も大切にしていたのである。

このようにシェーンベルクは音楽教育においても進歩的な発想を持っていたが、その背後には音楽史に対する確固たる意識があった。例えばシェーンベルクが重要視していたのは、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ブラームス、ワーグナー、ブルックナー、マーラーといったドイツ=オーストリア系の限られた作曲家たちだった。これらの作曲家は、シェーンベルクがアメリカの弟子たちの創作に評価を下す際の参照点となっていた。またある弟子によると、シェーンベルクが傑作と考えていたのは、バッハの《フーガの技法》、ハイドンとモーツァルトの弦楽四重奏曲・交響曲・ピアノ曲、ベートーヴェンの交響曲第2番・第3番・第4番・第9番、弦楽四重奏曲(特にop.18)、ピアノ・ソナタ、シューベルトのピアノ三重奏曲・ピアノ五重奏曲、ブラームスの交響曲第1番・第3番・第4番、弦楽とピアノのための室内楽曲などであった。

アメリカ時代のシェーンベルクには、ヨーロッパ時代に交わりのあったトップレベルの作曲家仲間との出会いは限られていたのかもしれない。しかし多くの人と親交をもち、熱心に教育活動を行い、アメリカ音楽に大きな足跡を残した。またヨーロッパ時代に培った作曲技法を、改めて音楽史の中で捉え直し、晩年まで作曲家として前進を続けたといえるだろう。

音楽和声に関する著作のために口述筆記をするシェーンベルク

(1948年/カリフォルニア州ロサンゼルス)

(Photographer: Richard Fish, Los Angeles)

写真:©Arnold Schönberg Center - Wien

シェーンベルクは騒々しい大都会から離れた場所に教育機関を作ることを提唱し、初心者から上級者までを対象に、個人レッスンや小さなクラスからなる「アーノルド・ショーンバーグ作曲学校」(Arnold Schoenbergの英語発音/彼はアメリカに渡ってからöをoeに置き換えたSchoenberg表記を自ら用いた)をカリフォルニアに作ることを構想した。また1940年に書き残した教育論には「サウンドマンのための学校」があり、シェーンベルクは映画、ラジオ、レコード業界で働くサウンド・エンジニア、作曲家、編曲家、オーケストレーターのために音楽とスタジオ技術の学習を提供する必要性を説いた。このカリキュラムには科学の入門クラスが含まれ、個々の学生のニーズに合わせた専門分野の指導も含まれていた。

これらの提案は生前には実現しなかったが、シェーンベルクのアイディアはシカゴ大学をはじめ、現在は全米の多くの大学で行われている教育内容を先取りするものであった。

シェーンベルクはUCLA音楽学部に対する改革も構想しており、1936年には「才能ある作曲の学生に『最も高度な訓練』と博士号を授ける」作曲学校を構想(UCLAで博士号が授与されるようになったのはシェーンベルク定年後の1949年)。翌37年には文理学部(the College of Letters and Science)に、声楽・器楽専攻生を除く作曲・指揮・音楽学・音楽教育の学生を対象とした音楽学部を設立することを提案している。そして教授陣に対しては音楽への最大限の献身を求め、物質主義との均衡を図るための理想主義の実現を目指し、学生が一般市民の模範となって行動するように教育することを望んだ。同じ年には楽曲分析と作曲の授業のために図書館を建設するための資金を学長に要望し、クラシックの主要な作品が学習できるよう手軽な価格のポケット・スコアを発刊するよう出版社のシャーマー社に提案している。1940年には芸術と科学の相互融合を促進するための学際的な「芸術と美学のプロジェクト」を計画した。

シェーンベルクのこれらの提言はやはりいずれも実現していないが、リベラルアーツ型の音楽教育のあり方を彼が模索していたことが見て取れる。シェーンベルクはUCLAの文系・理系の同僚を招いて意見交換をし、技術・社会学・経済学の変化が芸術に与える影響について議論を交わし、心理学者・物理学者との交流も大切にしていたのである。

このようにシェーンベルクは音楽教育においても進歩的な発想を持っていたが、その背後には音楽史に対する確固たる意識があった。例えばシェーンベルクが重要視していたのは、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ブラームス、ワーグナー、ブルックナー、マーラーといったドイツ=オーストリア系の限られた作曲家たちだった。これらの作曲家は、シェーンベルクがアメリカの弟子たちの創作に評価を下す際の参照点となっていた。またある弟子によると、シェーンベルクが傑作と考えていたのは、バッハの《フーガの技法》、ハイドンとモーツァルトの弦楽四重奏曲・交響曲・ピアノ曲、ベートーヴェンの交響曲第2番・第3番・第4番・第9番、弦楽四重奏曲(特にop.18)、ピアノ・ソナタ、シューベルトのピアノ三重奏曲・ピアノ五重奏曲、ブラームスの交響曲第1番・第3番・第4番、弦楽とピアノのための室内楽曲などであった。

アメリカ時代のシェーンベルクには、ヨーロッパ時代に交わりのあったトップレベルの作曲家仲間との出会いは限られていたのかもしれない。しかし多くの人と親交をもち、熱心に教育活動を行い、アメリカ音楽に大きな足跡を残した。またヨーロッパ時代に培った作曲技法を、改めて音楽史の中で捉え直し、晩年まで作曲家として前進を続けたといえるだろう。

音楽和声に関する著作のために口述筆記をするシェーンベルク

(1948年/カリフォルニア州ロサンゼルス)

(Photographer: Richard Fish, Los Angeles)

写真:©Arnold Schönberg Center - Wien