Essay

ベルリン・フィルと日本人

中村真人 Masato NAKAMURA(音楽ジャーナリスト/ベルリン在住)

オネゲル:劇的オラトリオ《火刑台上のジャンヌ・ダルク》

オネゲル:劇的オラトリオ《火刑台上のジャンヌ・ダルク》アラン・ギルバート指揮 ベルリン・フィル 他( 2024年6月6~8日 ベルリン・フィルハーモニー)

〔コンサートマスター/樫本大進、第1ヴァイオリン第5プルト内側/町田琴和、首席ヴィオラ/清水直子の姿が見える〕

©Bettina Stöß

7月15日C定期、7月16日都響スペシャルには、樫本大進さん(ベルリン・フィル第1コンサートマスター)がソリストとして登場します。この機会に、世界最高峰のオーケストラで活躍した日本人奏者たち、同時代に発展を遂げた日本のオーケストラについて、中村真人さんに寄稿いただきました。

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団に在籍したことのある日本人の正規団員はこれまで5人いる。140年以上におよぶオーケストラ(1882年設立)の歴史を考えると決して多くはないが、特別な重みを持つ5人であることは確かであろう。残された録音や映像を紹介しながら、彼らの系譜をたどるという試みをしてみたい。(以下敬称略)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団に在籍したことのある日本人の正規団員はこれまで5人いる。140年以上におよぶオーケストラ(1882年設立)の歴史を考えると決して多くはないが、特別な重みを持つ5人であることは確かであろう。残された録音や映像を紹介しながら、彼らの系譜をたどるという試みをしてみたい。(以下敬称略)

◆最初の東洋人団員 土屋邦雄

2023年8月20日、ベルリン・フィルに初の東洋人として入団した土屋邦雄が89歳でその生涯を終えた。ベルリンに住む筆者は、その約1ヶ月後、不思議な縁に導かれるようにして最初の妻である新井典子と息子の有幹ヴォルフガング(Arimi Wolfgang)から故人の思い出を聞く機会にめぐまれた。そこで感じたのは、まだ戦後間もない時代、未知の世界に飛び込んだ若き日本人への畏敬の念だった。

1956年4月、ウィーン・フィルと来日中だったパウル・ヒンデミットが東京藝術大学を訪れた際、土屋は彼の前で、ヒンデミット作のヴィオラ・ソナタを弾いた(新井が伴奏を務めた)。それ自体のすごさはもちろんだが、土屋はこの年、幸運にももう一人のヴィオラの第一人者であるウルリヒ・コッホを知己に得て、新井と共にドイツに留学する決意をした。

翌1957年9月、羽田からプロペラ機でヨーロッパへ。マニラ、カルカッタ、ローマなどを経由しての48時間の旅だった。ようやくバーゼル空港に着いたものの、荷物は届かない。新井はこう回想する。「航空会社の事務所で薄暗くなるまで待って、ようやく荷物が届いてから、汽車でバーデン=バーデンへ向かいました。東アジアから来た人などまずいない時代です。駅まで迎えに来てくださったコッホ先生に名前を呼ばれた時は、まさに『地獄に仏』で、ホッとしてへなへなになってしまいました」

フライブルク音大で師事したコッホ教授は、生活の面倒も細々と見てくれるなど土屋夫妻のメンター(助言者、指導者)といえる存在になる。しかし、1ドル360円の時代、私費留学だったため生活は厳しかった。翌1958年の年末、コッホ宅に招かれた土屋は、こう胸の内を打ち明けたという。

「『私費留学でお金が続くかわからないし、自分は仕事をしなければいけないと思う。このままだと先生にレッスン代も払えない』と。すると先生は“Das Orchester”という雑誌を見て、『ベルリン・フィルがヴィオラ奏者を募集している。受けに行きなさい。君は良いオーケストラ弾きにならないといけない!』と言って、すぐに手続きをしてくださったのです。コッホ先生の熱の入れようもそうですが、邦雄さんの努力もたいへんなものでした。1959年1月半ば、彼は楽器と小さなトランクを持って出かけました。何があるかわからないからと一応燕尾服も入れて。

少し経って彼から電報が届き、そこには“BEST GESPIELT”(ベストの演奏をした)とだけ書かれていました。どういうことかと思いましたが、電話がない家だったので、連絡も取れません。すると、今度はコッホ先生がバーデン=バーデンからわざわざ車で訪ねて来てくださって、『典子、何をしているのだ』とおっしゃるのです。『え、何ですか?』『おめでとう、おめでとう ! 邦雄がベルリン・フィルに入ったんだぞ』」

オーディションには首席指揮者のヘルベルト・フォン・カラヤンも居合わせ、見事な演奏をした土屋のもとに行って直々に握手を求めたという。そして土屋はフライブルクに戻らず、補助団員としてそのままベルリン・フィルのドイツ国内ツアーに参加したのである。右も左もわからぬままドイツの地に降り立った日本人が、わずか1年数ヶ月ほどで世界最高峰のオーケストラに到達した偉業の原点を、土屋亡き今、あらためて記憶に留めたい。

「苦学生から幸運にもヒンデミットさんやコッホさんと出会ってドイツに来ることができ、ベルリン・フィルのオーディションに受かった。カラヤンが握手をしてくれた。普通の人間では経験できない大変なことです。あの数年間、いやたぶん死ぬまで一種の高揚感の中で生きた人だったと思います」

土屋邦雄の音色に触れられる1枚として、ベルリン・フィル八重奏団によるメンデルスゾーンのピアノ六重奏曲(ピアノはヴェルナー・ハース)をご紹介したい[タワーレコード/デッカ,PROC1466]。なめらかなレガート、たっぷりとしたヴィブラートなど、カラヤン時代のベルリン・フィルの包み込むような音色そのままの演奏だ。新井は、土屋のカラヤンへの崇拝ぶりを「一神教のようでした」と言って笑った。実際のところ、その強烈なカリスマ性ゆえ、レコーディングから映像収録の手法まで当時のベルリン・フィルはすべてがカラヤン中心に回っていた。

1956年4月、ウィーン・フィルと来日中だったパウル・ヒンデミットが東京藝術大学を訪れた際、土屋は彼の前で、ヒンデミット作のヴィオラ・ソナタを弾いた(新井が伴奏を務めた)。それ自体のすごさはもちろんだが、土屋はこの年、幸運にももう一人のヴィオラの第一人者であるウルリヒ・コッホを知己に得て、新井と共にドイツに留学する決意をした。

翌1957年9月、羽田からプロペラ機でヨーロッパへ。マニラ、カルカッタ、ローマなどを経由しての48時間の旅だった。ようやくバーゼル空港に着いたものの、荷物は届かない。新井はこう回想する。「航空会社の事務所で薄暗くなるまで待って、ようやく荷物が届いてから、汽車でバーデン=バーデンへ向かいました。東アジアから来た人などまずいない時代です。駅まで迎えに来てくださったコッホ先生に名前を呼ばれた時は、まさに『地獄に仏』で、ホッとしてへなへなになってしまいました」

フライブルク音大で師事したコッホ教授は、生活の面倒も細々と見てくれるなど土屋夫妻のメンター(助言者、指導者)といえる存在になる。しかし、1ドル360円の時代、私費留学だったため生活は厳しかった。翌1958年の年末、コッホ宅に招かれた土屋は、こう胸の内を打ち明けたという。

「『私費留学でお金が続くかわからないし、自分は仕事をしなければいけないと思う。このままだと先生にレッスン代も払えない』と。すると先生は“Das Orchester”という雑誌を見て、『ベルリン・フィルがヴィオラ奏者を募集している。受けに行きなさい。君は良いオーケストラ弾きにならないといけない!』と言って、すぐに手続きをしてくださったのです。コッホ先生の熱の入れようもそうですが、邦雄さんの努力もたいへんなものでした。1959年1月半ば、彼は楽器と小さなトランクを持って出かけました。何があるかわからないからと一応燕尾服も入れて。

少し経って彼から電報が届き、そこには“BEST GESPIELT”(ベストの演奏をした)とだけ書かれていました。どういうことかと思いましたが、電話がない家だったので、連絡も取れません。すると、今度はコッホ先生がバーデン=バーデンからわざわざ車で訪ねて来てくださって、『典子、何をしているのだ』とおっしゃるのです。『え、何ですか?』『おめでとう、おめでとう ! 邦雄がベルリン・フィルに入ったんだぞ』」

オーディションには首席指揮者のヘルベルト・フォン・カラヤンも居合わせ、見事な演奏をした土屋のもとに行って直々に握手を求めたという。そして土屋はフライブルクに戻らず、補助団員としてそのままベルリン・フィルのドイツ国内ツアーに参加したのである。右も左もわからぬままドイツの地に降り立った日本人が、わずか1年数ヶ月ほどで世界最高峰のオーケストラに到達した偉業の原点を、土屋亡き今、あらためて記憶に留めたい。

「苦学生から幸運にもヒンデミットさんやコッホさんと出会ってドイツに来ることができ、ベルリン・フィルのオーディションに受かった。カラヤンが握手をしてくれた。普通の人間では経験できない大変なことです。あの数年間、いやたぶん死ぬまで一種の高揚感の中で生きた人だったと思います」

土屋邦雄の音色に触れられる1枚として、ベルリン・フィル八重奏団によるメンデルスゾーンのピアノ六重奏曲(ピアノはヴェルナー・ハース)をご紹介したい[タワーレコード/デッカ,PROC1466]。なめらかなレガート、たっぷりとしたヴィブラートなど、カラヤン時代のベルリン・フィルの包み込むような音色そのままの演奏だ。新井は、土屋のカラヤンへの崇拝ぶりを「一神教のようでした」と言って笑った。実際のところ、その強烈なカリスマ性ゆえ、レコーディングから映像収録の手法まで当時のベルリン・フィルはすべてがカラヤン中心に回っていた。

◆第1コンサートマスター 安永徹

フィルハーモニー(ホール)の舞台にメンバーが揃って、いよいよ開演というその瞬間、下手からヴァイオリンの安永徹がにこやかに登場する。私が初めてベルリン・フィルを本拠地で聴いたときから、その姿に何度誇らしさと安心感を覚えたことだろう。ベルリン芸大でベルリン・フィル第1コンサートマスターのミシェル・シュヴァルベに師事した安永は、1977年にベルリン・フィルの第1ヴァイオリン奏者となる。そして1983年には第1コンサートマスターのオーディションを受けて、内部昇格することになった。

西洋音楽の伝統を持たない日本に生まれ育った安永が、その才能と努力でベルリン・フィルの音楽上のリーダーの地位に立ったのは、どれだけ画期的なことだったのかと今更ながら思う。

1984年のベルリン・フィル来日公演における大阪のザ・シンフォニーホールで収録されたライヴ[ソニー・クラシカル, SIXC23, Blu-ray]は、カラヤンの指揮でコンマスを務める安永を観ることのできる数少ない貴重な映像だ。全盛期は過ぎながらも、重心の低いカラヤンの指揮から絞り出されるような重厚な響き! 体を揺さぶって音を奏でる猛者たち(ほぼ全員が男である)の中で、安永はしっかりリードを取り、R. シュトラウスの《ドン・ファン》では艶やかなヴァイオリンのソロも聴かせる。

この中で仕事をするのは常にプレッシャーにさらされることでもあったと想像するが、安永は質の高い仕事を続け、指揮者、楽団員の双方から信頼された。それはまた、ドイツやヨーロッパのオーケストラで活躍する日本人団員が飛躍的に増えていった時期とも重なる。2009年に安永が退任する前に行われた授章式で、サイモン・ラトルと楽団員代表が「徹はどの公演でも準備が完璧だった」と称賛していたのを思い出す。

西洋音楽の伝統を持たない日本に生まれ育った安永が、その才能と努力でベルリン・フィルの音楽上のリーダーの地位に立ったのは、どれだけ画期的なことだったのかと今更ながら思う。

1984年のベルリン・フィル来日公演における大阪のザ・シンフォニーホールで収録されたライヴ[ソニー・クラシカル, SIXC23, Blu-ray]は、カラヤンの指揮でコンマスを務める安永を観ることのできる数少ない貴重な映像だ。全盛期は過ぎながらも、重心の低いカラヤンの指揮から絞り出されるような重厚な響き! 体を揺さぶって音を奏でる猛者たち(ほぼ全員が男である)の中で、安永はしっかりリードを取り、R. シュトラウスの《ドン・ファン》では艶やかなヴァイオリンのソロも聴かせる。

この中で仕事をするのは常にプレッシャーにさらされることでもあったと想像するが、安永は質の高い仕事を続け、指揮者、楽団員の双方から信頼された。それはまた、ドイツやヨーロッパのオーケストラで活躍する日本人団員が飛躍的に増えていった時期とも重なる。2009年に安永が退任する前に行われた授章式で、サイモン・ラトルと楽団員代表が「徹はどの公演でも準備が完璧だった」と称賛していたのを思い出す。

◆ 初の東洋人女性 町田琴和

土屋邦雄が東洋人初のベルリン・フィル団員ならば、ヴァイオリンの町田琴和は、ベルリン・フィル初の東洋人女性ということになる。町田が第1ヴァイオリンのオーディションを受けたのは、土屋のドイツ留学から40年後の1997年8月末のことだった。当時、ヴュルテンベルクの室内オーケストラでコンサートマスターを務めていた町田は、「物見遊山的にフィルハーモニーで一度弾いてみたいと思って来ました。受けに来ていたのはいわゆるAオケ(トップ・オーケストラ)のコンサートマスターばかりでしたし、自分が受かるなんて思わずに」と以前私とのインタビューで語ってくれた。楽団員の長い議論の末に町田が選ばれたのだが、「まさかという気分で、数日後に『本当に私なのですか?』と(事務局に)電話をしたくらいです。あれは夢だったのではないかと思って……」

すでにベテランの域に入った町田にベルリン・フィルで演奏するために必要な要素を尋ねてみると、こんなことを言った。「もちろん弾けないといけないのですが、旅行が多いオケなのでみんなとやっていけない人はやはり難しい。協調性や“はまる個性”を試用期間で見られている気がします。あと、室内楽ができないと即戦力にはなりません」

町田が入団したのは、クラウディオ・アバド時代の終盤に差し掛かった時期。この頃の演奏からは、アバドが病から復帰した直後の2001年5月に収録されたマーラーの交響曲第7番を選びたい。ドイツ・グラモフォンからCDも出ている[DG,UCCG90334]が、ベルリン・フィルの映像配信「デジタル・コンサートホール」に収録された映像で観ると、私がフィルハーモニーの舞台席で聴いたときのような臨場感が蘇ってくる。第1ヴァイオリンには町田琴和がいて、第4楽章「夜曲」ではコンサートマスターの安永徹が美しいソロを奏でる。ヴィオラ・セクションには引退間近の土屋邦雄の姿も。「一神教」だった土屋は、音楽的にも人間的にもカラヤンとタイプの異なるアバドには辛辣だったが、病と闘いながら一回一回のコンサートに全身全霊で臨む当時のアバドには心打たれていたという。意見の相違はあれど、最終的には音楽のために100%以上の力を注ぐ。これこそがベルリン・フィルの真骨頂だろう。コントラバス10本の大編成ながら、巨大な室内楽のようなマーラーだ。

すでにベテランの域に入った町田にベルリン・フィルで演奏するために必要な要素を尋ねてみると、こんなことを言った。「もちろん弾けないといけないのですが、旅行が多いオケなのでみんなとやっていけない人はやはり難しい。協調性や“はまる個性”を試用期間で見られている気がします。あと、室内楽ができないと即戦力にはなりません」

町田が入団したのは、クラウディオ・アバド時代の終盤に差し掛かった時期。この頃の演奏からは、アバドが病から復帰した直後の2001年5月に収録されたマーラーの交響曲第7番を選びたい。ドイツ・グラモフォンからCDも出ている[DG,UCCG90334]が、ベルリン・フィルの映像配信「デジタル・コンサートホール」に収録された映像で観ると、私がフィルハーモニーの舞台席で聴いたときのような臨場感が蘇ってくる。第1ヴァイオリンには町田琴和がいて、第4楽章「夜曲」ではコンサートマスターの安永徹が美しいソロを奏でる。ヴィオラ・セクションには引退間近の土屋邦雄の姿も。「一神教」だった土屋は、音楽的にも人間的にもカラヤンとタイプの異なるアバドには辛辣だったが、病と闘いながら一回一回のコンサートに全身全霊で臨む当時のアバドには心打たれていたという。意見の相違はあれど、最終的には音楽のために100%以上の力を注ぐ。これこそがベルリン・フィルの真骨頂だろう。コントラバス10本の大編成ながら、巨大な室内楽のようなマーラーだ。

◆21世紀に入団した3人~清水直子、樫本大進、伊藤マレーネ

21世紀に入ってからベルリン・フィルに入団した3人の日本人は、それぞれが対照的な経歴を持つ。ミュンヘン国際コンクール第1位の実力を携えて2001年に入団したソロ・ヴィオラ奏者の清水直子。すでにソリストとしての華やかな経歴を持ちながらも、2010年に安永徹の後任として第1コンサートマスターに就任した樫本大進。そして、ベルリン・フィルのカラヤン・アカデミー出身で2020年に第2ヴァイオリンのトゥッティ奏者から首席に昇格した伊藤マレーネ(真麗音)だ。

彼らを見て感じるのは、日本が経済的に豊かになっていく過程で育った秀英たちであり、若い頃から国際経験が豊富ということだ。女性の社会進出という背景もあろう。そんな彼らは東西ドイツ統一後、新たに生まれ変わったベルリンで、サイモン・ラトル時代を経て現在の首席指揮者キリル・ペトレンコのもとで音楽を奏でている。彼らの世代は情報量が豊富で、カラヤン・アカデミーという教育機関を経てベルリン・フィルに入団する道もできている。歴史的奏法など、さまざまな演奏スタイルにも柔軟だ。

20世紀に入団した「先輩」として、町田琴和は樫本についてこう語っていた。「国際的な視野があり、オープン。リーダーシップもある。安永徹さんも素晴らしい方でしたが、樫本大進さんには時代に合わせた進化を感じます」

その樫本がR. シュトラウス《英雄の生涯》のヴァイオリン・ソロを弾いた2023年のベルリン・フィル来日公演は、鮮烈な印象をもたらした。同じプログラムによる2023/24年シーズンの開幕公演では、樫本がトップサイドに座り、ベルリン・フィル初の女性第1コンサートマスターとなったヴィネタ・サレイカ=フォルクナーがソロを弾いている。弦楽器セクションの最前列には、伊藤マレーネと清水直子の姿も見え、清水の隣には中国人初の団員となった第1ソロ・ヴィオラ奏者のディヤン・メイが座っている。ベルリン・フィルの国際化は一段と進んだ。

土屋邦雄がドイツに渡ってからの70年弱は、日本のオーケストラが飛躍的な進歩を遂げた年月でもある。東京都交響楽団は、この7月のアラン・ギルバート指揮のコンサートで、2023年7月のシュテファン・ドール(ベルリン・フィルのソロ・ホルン奏者)に続き、樫本大進とアミハイ・グロス(ベルリン・フィル第1ソロ・ヴィオラ奏者)をソリストに迎える。オーケストラの垣根を越えて、このような交流が活発に行われるのは嬉しいことだ。ベルリン・フィルの日本人は、母国のオーケストラをつなぐ文化交流の担い手でもあり続けている。

彼らを見て感じるのは、日本が経済的に豊かになっていく過程で育った秀英たちであり、若い頃から国際経験が豊富ということだ。女性の社会進出という背景もあろう。そんな彼らは東西ドイツ統一後、新たに生まれ変わったベルリンで、サイモン・ラトル時代を経て現在の首席指揮者キリル・ペトレンコのもとで音楽を奏でている。彼らの世代は情報量が豊富で、カラヤン・アカデミーという教育機関を経てベルリン・フィルに入団する道もできている。歴史的奏法など、さまざまな演奏スタイルにも柔軟だ。

20世紀に入団した「先輩」として、町田琴和は樫本についてこう語っていた。「国際的な視野があり、オープン。リーダーシップもある。安永徹さんも素晴らしい方でしたが、樫本大進さんには時代に合わせた進化を感じます」

その樫本がR. シュトラウス《英雄の生涯》のヴァイオリン・ソロを弾いた2023年のベルリン・フィル来日公演は、鮮烈な印象をもたらした。同じプログラムによる2023/24年シーズンの開幕公演では、樫本がトップサイドに座り、ベルリン・フィル初の女性第1コンサートマスターとなったヴィネタ・サレイカ=フォルクナーがソロを弾いている。弦楽器セクションの最前列には、伊藤マレーネと清水直子の姿も見え、清水の隣には中国人初の団員となった第1ソロ・ヴィオラ奏者のディヤン・メイが座っている。ベルリン・フィルの国際化は一段と進んだ。

土屋邦雄がドイツに渡ってからの70年弱は、日本のオーケストラが飛躍的な進歩を遂げた年月でもある。東京都交響楽団は、この7月のアラン・ギルバート指揮のコンサートで、2023年7月のシュテファン・ドール(ベルリン・フィルのソロ・ホルン奏者)に続き、樫本大進とアミハイ・グロス(ベルリン・フィル第1ソロ・ヴィオラ奏者)をソリストに迎える。オーケストラの垣根を越えて、このような交流が活発に行われるのは嬉しいことだ。ベルリン・フィルの日本人は、母国のオーケストラをつなぐ文化交流の担い手でもあり続けている。

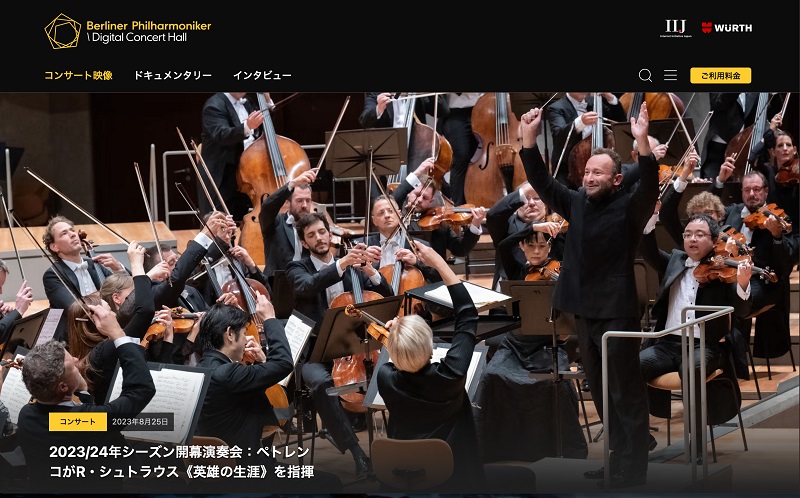

R. シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》

R. シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》キリル・ペトレンコ指揮 ベルリン・フィル (2023年8月25日 ベルリン・フィルハーモニー)

「デジタル・コンサートホール」より

〔コンサートマスター/ヴィネタ・サレイカ=フォルクナー、トップサイド/樫本大進、第2ヴァイオリン首席/伊藤マレーネ、首席ヴィオラ/ディヤン・メイ、ヴィオラ・トップサイド/清水直子の姿が見える〕

©Berlin Phil Media

*****

「デジタル・コンサートホール」の映像を観るにはこちらから。

https://www.digitalconcerthall.com/ja/concert/55009

登録すると、すべてのコンテンツを7日間無料で視聴できます。期間終了後にチケット購入の義務はなく、自動更新もありません。

*****